| ENIO HOME | ||

|

|

||

|

|

||

| IL CASTELLO DURANTE IL PERIODO VENETO | ||

|

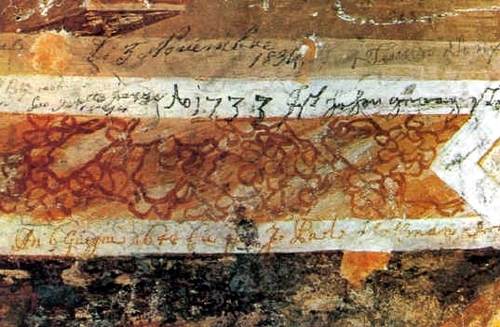

Esso

fu certamente sede di una guarnigione veneta e come tale dipendeva dal

Capitanato generale di Verona; nei primi tempi, e cioè fino alla

definitiva annessione alla Repubblica Veneta di Mori e di Lizzana nel

1439, esso fu certamente il più importante centro militare della valle,

che più tardi fu trasferito nel castello di Rovereto, che dominava

sia la VaI Lagarina, che i collegamenti con Vicenza, certamente la via

più breve verso Venezia; i nostri antenati infatti non si lasciavano

impressionare dalle pendenze. Anche dopo l'istituzione del Capitanato

della Vallagarina, con sede in Rovereto, il castello rimase sede di uha

guarnigione veneta, che doveva garantire i traffici lungo la valle ed i

collegamenti con il monte Baldo. Ne è chiara prova una lettera del Doge

Nicolò Marcello di data 8 nov. 1473, diretta al Podestà e giudice di

Roveredo, Aloisio Quirino, con la quale si confermano i privilegi

concessi alle popolazioni delle Comunità di Avio e Alla dalla Signoria

veneta all'atto dell'annessione - 1411 - tra cui importantissima quella

di avere un Vicario (giudice) locale (aveva i poteri che hanno ora i

Sindaci ed i Pretori). Senza entrare nel merito dell'importante

documento nel quale per la prima volta si usa ufficialmente il

"termine «Vicariati» mi limiterò a riportare il succo della

parte che si riferisce al castello. In sostanza, scrive il Doge

Marcello, era venuta gente a raccontargli ( aveva certamente il suo

servizio informazioni ) che i denari provenienti dalle multe inflitte

agli abitanti per i reati conciliabili in moneta sonante, anziché

essere spesi ed impiegati come di dovere per le riparazioni e la

manutenzione del castello, venivano destinati in parte dal Capitano e

dai commilitoni a spese diverse... (leggi mangiate e bevute); il Doge

ordina al Quirino, meno informato di lui sui fatti, anche se più

vicino, o forse più tollerante perché talvolta invitato, di far

cessare lo scandalo vigilando affinché quei denari venissero ben

impiegati per le spese previste e per la manutenzione, senza far

ricadere sulle popolazioni di Avio, Ala e Brentonico oneri evitabili. Se

ne deduce che il castello era comandato da un ufficiale con una sua

guarnigione e che anche i nostri vecchi soggiacevano alla tentazione...

di « far festa co' la roba del Comum ».Comunque i Veneziani dovettero

mantenere il castello in buone condizioni, se l'Imperatore Massimiliano,

in lotta con Venezia nel 1509, lo trovò sede soddisfacente per un suo

breve soggiorno assieme alla sua piccola corte durante il suo viaggio

verso Verona.Riconsegnati da parte di Venezia i 4 Vicariati

all'Imperatore, questi ne investì il suo luogotenente nel basso

Principato vescovile, cioè il conte d'Arco, che li tenne fino alla

consegna al Principe Vescovo Bernardo Clesio in esecuzione della

convenzione di Ratisbona ( Regensburg ) del marzo 1532, con la quale la

VaI Lagarina, antico feudo di Guglielmo di Castel Barco veniva divisa

tra la pretura di Rovereto, direttamente dipendente dal Tirolo, ed i 4

Vicariati, con capoluogo civile a Brentonico e centro militare nel

Castello di Sabbionara d'Avio. Morto Bernardo e salito sulla cattedra

di S. Vigilio nel 1539 Cristoforo Madruzzo, questi investì del feudo

dinastiale con il titolo di «Baronia dei 4 Vicariati» suo padre e poi

suo fratello, dando così inizio alla Signoria Madruzziana, che doveva

durare fino al 1654.

|

||

|

Il PERIODO MADRUZZIANO |

||

|

Fu il periodo d'oro dei 4 Vicariati. In questo secolo furono rifatte la Chiesa di Ala e quella di Brentonico, costruita la nuova chiesa di Avio, rimessa a nuovo quella di Mori. Si sviluppò la coltivazione del baco da seta, che aggiunse alle tradizionali entrate agricolo forestali, quella delle galette, che assicurava un buon introito verso la fine di Maggio, primi di giugno, raddoppiando in pratica i redditi familiari. Ben presto tutti dettero mano a ricostruire le loro modeste dimore, sostituendo alle antiche abitazioni con i tetti di « careza » (cannelle di palude) e parte di legno, tipo baita di montagna, le case oggi ormai vecchie, « muris muratae et tegolis tectae » (cioè fatte di muro e coperte di tegole) che ancora ci ospitano nei centri storici dei nostri paesi. Anche il castello fu sempre ben curato e conservato e vi aveva sede la forza armata vicariatense, che ad es. nel 1647/48, ultimo anno della guerra dei 30 anni, che insanguinò, distrusse e spopolò mezza Europa settentrionale, assommava a 32 effettivi, più le riserve sotto il Comando di Francesco Cavazzani di S. Carlo. TaIe forza fu all'inizio sotto il comando di capitani foresti o della famiglia Madruzzo, ma dopo il 1605 fu sempre al comando di un locale, prima un Passerini e poi il Cavazzani. T aIe situazione doveva ancor più consolidarsi nel succesivo periodo castrobarcense. |

||

| IL RITORNO DEI 4 VICARIATI AI CASTELBARCO | ||

|

Facciamo un piccolo salto a ritroso. Non appena l'Imperatore Massimiliano nel 1532, ma forse anche prima, aveva fatto consegnare i 4 Vicariati al Cardinale Clesio, nella sua qualità di Principe Vescovo di Trento, i Castel Barco Gresta, che si ritenevano l'ultimo ramo sopravvissuto alle vicende veneto-imperiali del '400 tra gli otto casati in cui si era suddivisa la famiglia dopo la morte di Guglielmo il Grande nel 1320, avevano iniziato dal loro castello di Gresta, Pieve di Gardumo, una controversia civile per rientrare in possesso del loro feudo della VaI Lagarina con la motivazine che erano i discendenti degli antichi Signori - e spesero un patrimonio per dimostrarlo - e che essendo i tre Vicariati di Avio Ala e Brentonico nel 1411 un feudo vescovile trentino essi non avrebbero potuto costituire oggetto di lascito testamentario, dato che i feudi non erano patrimonio disponibile; cosa verissima e titolo in base al quale l'Imperatore li aveva riconsegnati al Principe Vescovo, Signore del feudo. I Castel Barco furono aiutati certamente nel presentare le loro ragioni e nell'impostare la loro difesa dai cognati Calepini, allora indubbiamente una delle più autorevoli e potenti famiglie trentine. La lite si accese perciò tra i Castel Barco ed i Madruzzo e durò fino al 1654, in pratica fino all'estinzione della linea maschile di questa importantissima famiglia trentina. Solo allora il Tribunale imperiale anziché riconoscere i diritti della discendenza femminile dei Madruzzo, che era di tendenze francofile - si trattava dei conti di Lenancaurt, alsaziani - riconobbe i buoni diritti dei fratelli Castel Barca, dei quali uno era canonico di Salisburgo, ed ordinò in pratica al soccombente, il Principe Vescovo regnante Carlo Emanuele, l'ultimo dei Madruzzo - di investire del feudo dei 4 Vicariati i fratelli Francesco e Carlo fu Scipione Castel Barco Gresta. Le popolazioni fedeli ai Madruzzo, al buon governo dei quali esse si riconoscevano debitrici del loro benessere, si ribellarono ed iniziarono una tenace difesa dei loro diritti messi in forse dal Francesco Castel Barco, che pretendeva di ripristinare il regime feudale ante 1410. L'uomo cui fu affidato il comando del castello fu Carlo Duchi, nominato capitano generale di tutti i feudi di casa Castel Barco -oltre ai 4 Vicariati la Valle di Gresta, Aldeno, Romarzollo e parte della valle di Cavedine - il quale all'inizio seppe salvare le posizioni signorili senza infierire sulle popolazioni e le tenne buone fino al 1679, quando i Castel Barco nel timore di perdere tutto, visto che i buoni villici stavano insorgendo in massa appoggiati dal clero locale ed erano decisi a bruciare il castello di Loppio piuttosto che cedere, riconobbe i vecchi diritti risalenti ai privilegi veneti - sotto questo aspetto i 4 Vicariati sono figli di Venezia - e così ritornò la calma ed il castello riebbe il suo ruolo di sentinella del buon governo locale. Se leggiamo i nomi dei capitani generali dei 4 Vicariati, che tennero il comando del Castello dopo Gio Batta Pagani, padovano, chiamato nel periodo più caldo della controversia - 1660/75 - troviamo esclusivamente nomi nostrani, quali Passerini, Azzetti, Salvetti, Malfatti, Poli e Cipriani, segno indubbio che in sede locale si era sviluppata una classe dirigente all' altezza della situazione. Questa seconda Signoria Castrobarcense durò fino al 1806, quando con proclama del Re di Baviera Massimiliano Giuseppe di Wittelsbach i 4 Vicariati furono uniti al Tirolo, ritornando in pratica sotto la giurisdizione di Rovereto, così come lo erano stati durante il periodo veneto dal 1439 al 1509.Fino allora il castello fu certamente ben mantenuto e ne è pro- va il fatto che il codice vicariatense del 1619, che prevedeva la devoluzione delle multe raccolte nel vicariato di Avio a questo scopo, rimase in vigore in pratica fino al 1810, quando il Tirolo italiano tolto alla Baviera divenne il dipartimento dell' Alto Adige del Regno napoleonico d'Italia, cosa che la maggioranza dei nostri avi aveva fatto di tutto per evitare. Durante questo periodo il Castellano, cioè il Capitano, manten-ne i diritti che erano stati pattuiti nel 1536 all' atto della stipulazione della convenzione clesiana tra il Vescovo Bernardo e la Comunità e gli uomini di Avio per regolarizzare e regolamentare gli acquisti dei diritti e dei beni ex Castel Barco ottenuti durante il Dominio Veneto. Al Capitano spettavano le quote di legname riservate ai vicini - anche se egli non era tale - che avevano « fuoco » (per diventare vicini di Avio a quei tempi era richiesto, oltre alla residenza ultracente- naria della famiglia, il parere favorevole del consiglio della comunità, subordinandolo in genere al pagamento di una rilevantissima tassa d'entrata) un peso di « smalzo » (burro) per ogni « compagno » (malgaro) impiegato nelle malghe delle Mamole ( Pealda, Borghetto, Boldera, Maia alta e bassa ) nel territorio dei Lessini ed un agnello per « ogni schiappo di pegore » delle greggi che transitavano nella vallata (ciò era molto perché allora le transumanze erano notevoli ed uno « schiappo » comprendeva solo 50 capi, mentre un gregge poteva essere di migliaia di capi).

|

||

|

Castello di Avio |

Chi

lo avrebbe mai pensato che la rivolta dei popolani francesi di Parigi

del 1789 avrebbe avuto così tragiche conseguenze per tutta l'Europa,

provocando vent'anni di cruente guerre e massacri dal Manzanarre

(Madrid) alla Moscova, dal Nilo alla Scandinavia, creando in Europa

l'Impero francese ed altri effimeri regni quà e là, impoverendo tutte

le popolazioni rurali, che costituivano la grande maggioranza dell'

assetto sociale di allora, recando in ogni famiglia lutti e miserie,

cose imprevedibili nella tranquilla vita dei nostri avi della fine del

settecento, sia pur provati dalla crisi agricola provocata dalla moria

dei gelsi e dei bachi da seta e dalla perdita dei mercati tradizionali

invasi dalle merci provenienti dalle Indie, nonché dalla incipiente

svalutazione dei risparmi familiari. |

|

|

Leonardi,

emerito docente di lettere nel ginnasio di Ala e buon poeta, lo tennero

letteralmente col collo su un paio di. baionette incrociate ricattando i suoi

parrocchiani per ottenere l'immediata riattivazione del traghetto; il buon

curato rimase con le baionette francesi alla gola fino al passaggio

dell'ultimo drappello delle truppe dirette ad Ala. |

|

IL CASTELLO DOPO LA FINE DEL FEUDO GIURISDIZIONALE DEI QUATTRO VICARIATI

|

|

Come

abbiamo visto fino al 1797 il nostro castello è stato sede della

guarnigione dei 4 Vicariati e perciò regolarmente abitato e conservato.

Dalla lettura del Catasto descrittivo redatto tra il 1779 ed il 1783 dai

periti agrimensori Pietro Cavazzani di Avio e Valentino Giuseppe

Gresti di Ala per incarico della Comunità ed inteso a porre le basi

della « perequazione steurale », si ricava che « il Capitanio del

Castello, giurisdizione castrobarcense », che allora era il dotto

Rocco Antonio Poli,

«possedeva» a suo titolo, il Castello con le sue ragioni adiacenti di

pertiche vicariatensi 6547, nonché la valle del castello di pertiche

87.363 comprese 1448 pertiche di prato e 1321 pertiche di zappativo. (

NB.

una pertica vicariatense uguale a mq. 4,43 circa). TaIe

entità fondiaria era classificata distintamente dalle proprietà

private della Casa dinastiale dei Castel Barco Visconti, anche se poi

alla caduta del sistema feudale tale distinzione andò persa e la

proprietà si consolidò a titolo privato nei Signori del feudo.

In una nota esistente nella

biblioteca civica di Ala e ricavata da una relazione del dotto Venturi

probabilmente risalente al 1817, si legge che nell'anno 1812

l'amministratore dei beni castro barcensi di Loppio,il sig. Simone Benoni

di Gardumo, convinse il suo padrone Carlo Ercole, che viveva a Milano,

ad utilizzare il legname ed il materiale asportabile dai fabbricati

abbandonati del castello, che erano divenuti ricetta colo di banditi e

disertori, per completare la ricostruzione della sede di Loppio, che

era stata solo parzialmente ricostruita dopo la distruzione fatta

dalle truppe del francese maresciallo Vendome nel 1702, e probabilmente

anche per la costruzione della chiesa di Loppio, che seguì tra il 1816

ed il 1819. Si legge anche che il figlio di Carlo Ercole, Cesare, non

appena ereditati i beni paterni nel 1815 cercasse di porvi rimedio, ma

ormai il male era fatto e fu solo sospesa l'ormai avanzata demolizione,

in modo che si salvò quel che ora ci rimane. La

famiglia Castel barco cedette poi l'intero complesso per pochi fiorini,

praticamente il valore della terra, dato che il castello fu sempre

classificato dopo il 1816 come «rudere», alla famiglia Battitti ( o

meglio come si scriveva allora Battiti ) che era sempre vissuta dal 1500

in poi nella casa annessa alla chiesa di S. Antonio e che da secoli

curava la campagna dei castellani. La

famiglia Battiti lo tenne fino al 1897 quando il Francesco Domenico lo

vendette al sig. Alessandro fu Carlo Francescatti, oriundo da Sabbionara,

ma residente a Milano, con l'impegno di lasciare scadere il contratto

di locazione in corso con Campostrini Innocenzo fu Valentino da

Sabbionara. Dal

contratto era esclusa la casa del Capitano, che il Governo austriaco

aveva tempestivamente avocato al patrimonio storico artistico statale,

salvandola così dalle tentazioni di renderla abitabile o di adibirla ad

altri usi, magari agricoli, come toccò a tante ville venete.

Alla famiglia

Battiti, che abitò al Castello fino alla fine del secolo scorso,

dobbiamo riconoscere di aver sempre rispettato e conservato quanto era

rimasto dell' antico maniero, permettendone così più tardi la sua

valorizzazione. Nel

1937 il conte Emanuele fu Tomaso Castel barco Rezzonico acquistò dal

sig. Francescatti Alessandro fu Carlo (altra famiglia che manteneva la

tradizione onomastica ) il castello, esclusa la casa del capitano

passata dopo la prima guerra mondiale allo Stato italiano - Demanio

pubblico, antichità e belle arti - e recentemente acquisita al

patrimonio della Provincia autonoma di Trento. I

Castel barco rientravano così in possesso del castello di Sabbionara,

dopo circa 120 anni dacché lo avevano abbandonato; al compianto conte

Emanuele dobbiamo essere grati della cura con la quale nella sua

squisita sensibilità di artista si dedicò, passata la tempesta della

seconda guerra mondiale, alla ricostruzione nei limiti delle sue

possibilità economiche, del vecchio maniera ed in particolare della

torre della pica6ra, che scelse a sua abitazione, e di quella d'entrata,

dove avevano sempre abitato le famiglie dei guardiani. Nel 1962, dopo la

morte del conte Emanuele, il castello venne intavolato alla figlia

Emanuela in Acquarone, che recentemente lo ha passato al F.A.I. -

Fondazione per la tutela dell'ambiente, benemerita per la

conservazione delle testimonianze del nostro passato e per la loro

migliore valorizzazione.

|

|

|